Carla Osmo e Danilo Tavares

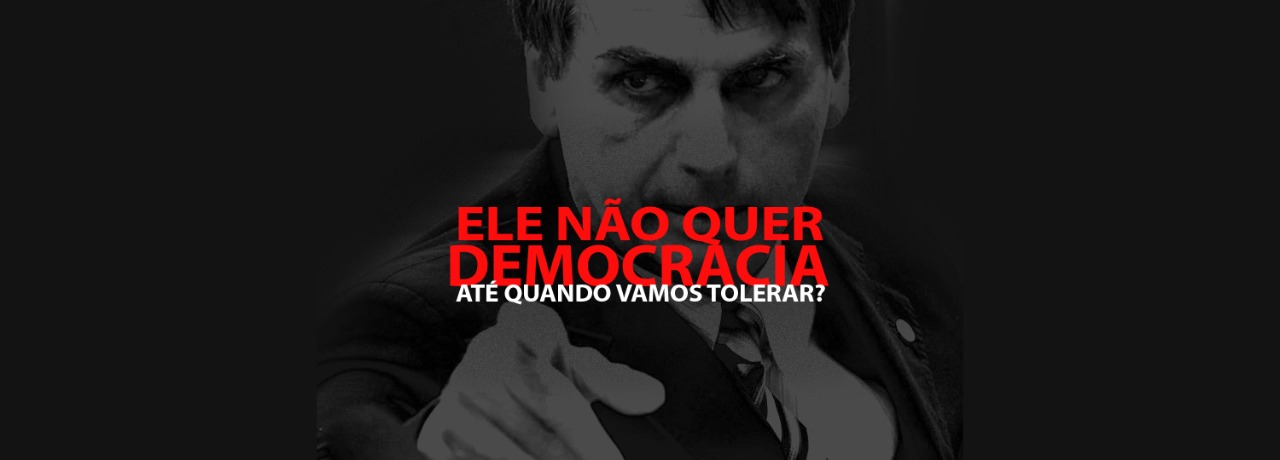

Relembrar o início da ditadura civil-militar de 1964 deveria ser um momento de lamentação e repúdio àquela aberração política e humanitária. Mas neste ano temos de lidar com elementos novos: uma determinação presidencial de comemoração do golpe chancelada pelo Judiciário, em uma sucessão de eventos que geram uma dúvida e uma certeza.

A dúvida: as comemorações programadas para este domingo por força da vontade do chefe de Estado – que jamais escondeu seu entusiasmo e admiração pela ditadura e suas figuras mais sanguinolentas – foram uma sugestão às Forças Armadas ou uma ordem oficial?

A certeza: temos novos motivos para desconfiar da disposição das nossas instituições em proteger direitos. As atrocidades que fizeram parte da repressão política da ditadura não são apenas fatos notórios, amplamente demonstrados. São reconhecidas pelo Judiciário brasileiro em diversas sentenças desde a dada em 1978 no processo movido pela família de Vladimir Herzog, e pelo Estado desde o governo Fernando Henrique Cardoso, quando houve a aprovação da lei que reconhece e indeniza as mortes e desaparecimentos por motivos políticos entre 1961 e 1979 (Lei 9140/1995).

Foram objeto de investigação e registro em relatórios oficiais, da Comissão Nacional da Verdade e de comissões da verdade estaduais e municipais. Foram qualificadas como violações graves de direitos humanos e crimes contra a humanidade pela Corte Interamericana de Direitos Humanos nos casos Guerrilha do Araguaia e Vladimir Herzog.

Mas Gilmar Mendes, ministro do STF, rejeitou um mandado de segurança – ação judicial cabível contra ordens estatais ilegais – movido por vítimas da ditadura para proteção do direito à memória e à verdade dos crimes que sofreram. O direito à memória e à verdade, estabelecido internacionalmente, já fundamentou diversas decisões judiciais no Brasil, que o identificam como uma decorrência das normas internacionais, da Constituição e da legislação brasileira.

Esse direito é de interesse individual das vítimas, porque faz cessar a negação ou silenciamento oficiais e a falta de esclarecimentos que produzem um sofrimento em alguns casos equiparável à tortura, segundo órgãos internacionais. Mas é também de interesse social ou coletivo, pois é apenas com o conhecimento da violência institucional praticada no passado e no presente que uma sociedade tem condições de agir para evitar que ela continue a ocorrer.

Segundo o Ministro Gilmar Mendes, a determinação do Presidente da República expressada por seu porta-voz não ofende os direitos das vítimas da ditadura porque ela não configura um ato de autoridade, apenas um “ato de opinião”, ou um “ato típico de manifestação de vontade personalíssima”.

Quando se tornou pública a decisão do Ministro, já havia uma decisão da Justiça Federal que, acolhendo pedido da Defensoria Pública da União, determinou a suspensão dos festejos do golpe. Mas, a pedido de advogados da Presidência da República, na manhã do dia 30 de março, sábado, a desembargadora Maria do Carmo Cardoso derrubou essa decisão, para reafirmar a vontade do presidente da república, à qual se referiu como um ato produzido no “âmbito do poder discricionário do administrador”. Argumentou que o chefe da Administração tem liberdade para recomendar a celebração da data, pois o estado democrático de direito “pressupõe a pluralidade de debates e ideais”.

A decisão de Mendes errou na qualificação do ato presidencial, o qual é obviamente um ato administrativo, ainda que oriundo de determinação verbal, emanado de uma autoridade pública que possui poder de hierarquia sobre toda a Administração Pública federal. Contra esse tipo de ato ilegal, cabe, sim, mandado de segurança no STF.

O porta-voz da Presidência não veio à público anunciar uma simples opinião de Jair Bolsonaro, mas sim comunicar um ato presidencial que repercutia nas atividades das Forças Armadas. Tanto repercutia que os advogados da Presidência da República argumentaram na ação da Defensoria Pública que a suspensão da ordem geraria “absoluto descontrole administrativo nas Forças Armadas”.

A decisão de Cardoso, por sua vez, errou ao considerar que o ato seria lícito, como se o chefe de Estado pudesse negar tudo o que a legislação brasileira e o Judiciário já estabeleceram sobre o período ditatorial.

As duas decisões são à primeira vista contraditórias: uma diz que não estamos diante de um ato de autoridade mas sim de uma simples opinião; a outra afirma que se tratou de um ato produzido dentro da esfera de poder do Presidente. Apesar dessa divergência, elas produzem o mesmo resultado: afirmar como admissível a celebração por órgãos do Estado de um regime autoritário que torturou, matou e desapareceu pessoas, sob o argumento de que está protegida por um direito de opinião, ou pela “pluralidade de debates e de ideias”. Com isso, ambas chancelam não apenas a celebração oficial do golpe pelas Forças Armadas, mas também o negacionismo dos crimes da ditadura que tem ganhado força no Brasil.

O negacionismo, que costuma ganhar espaço invocando a liberdade de opinião, consiste na negação ou relativização de violações graves de direitos humanos comprovadas. Ele é preocupante pelas consequências que produz para além de uma mera divergência de interpretação sobre eventos históricos.

Para aqueles que sofreram os efeitos das violações, a negação atualiza a violência e provoca novos danos. Para a sociedade em geral, ela prejudica as condições de evitar a continuidade ou repetição das violações. Mais grave quando a negação ou relativização das violações vem de agentes públicos (inclusive por meio do elogio ao regime que as praticou).

Por isso está previsto no Marco Jurídico Interamericano sobre o Direito à Liberdade de Expressão que é obrigação dos Estados garantir que os pronunciamentos dos seus funcionários públicos não causem o desconhecimento de direitos fundamentais. Por isso, também, o Relator Especial da ONU sobre a promoção da verdade, justiça, reparação e garantias de não-repetição, Fabián Salvioli, divulgou nota expressando profunda preocupação em relação à determinação de comemoração do golpe.

Seria inadmissível mesmo que não passasse de uma declaração pessoal do Presidente, mas foi, em termos práticos, uma ordem, endereçada às Forças Armadas. A violação de direitos humanos por agentes públicos não está autorizada pela liberdade de expressar uma opinião. Cabe ao STF e a todo o Judiciário brasileiro chancelar as liberdades democráticas, e não sua negação.